皆さん、こんにちは。

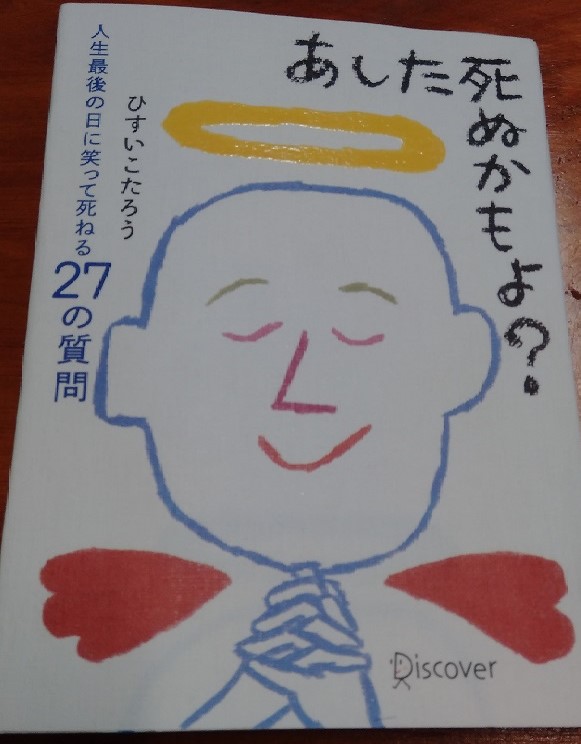

あした死ぬかもよ?

代表の本を借りて読んでみました。

「あした死ぬかもよ?」というタイトル。

人生最後の日を迎えた日、あなたはどうなっていたいですか?

自分自身に質問をしていくことで、自分にとって一番大切なものが見えてきます。

「死」というと、一見マイナスな言葉のようですが、誰でもが経験する人生のゴールとも言えます。

ならば、そのゴールに向かって、今、自分ができることやりたいことを精一杯やること、悔いのないように生きることこそが、人生を素晴らしいものに変えてくれることなのだと思います。

そのために、自分自身としっかり向き合って、自分の心の声に耳を傾けてあげる時間をつくることが最も重要なのだな、と気づかされました。

そして、心の声に耳を傾けたら、その声に従い、迷うことなく行動していこう、と思いました。

「飽きず」に続けること

皆さん、こんにちは。

今回は、中国語を学習する上で、私自身一番大事なことは何かな、と考え、思いついたことを皆さんとシェアしたいと思います。

それはずばり、「飽きずに続けること」だと思います。

中国語は、はじめの段階ではまず、発音を徹底的にやる必要がありますが、それを如何に根気よく習得するまで続けられるか・・・

発音習得後も如何に単語や文法を覚え、会話につなげていくか・・・

そしてその後も、如何に学習を続けていくか・・・

多くの人が途中で「飽きて」もしくは「諦めて」しまうのかもしれません。

一度「飽きて」しまうと、再びスイッチを入れるのが難しくなってしまうのが常だと思います。

小さなことでも、コツコツ飽きずに続けられる工夫が大事なのではないでしょうか?

私自身のことを言えば、毎週このブログで更新させていただいている「日中ニュース比べ読み」で、中国語のニュースを「読み上げる」ことで、中国語に対するモチベーションとレベルを維持しています。

ある意味、毎週更新しなければならないという使命感でやっている訳ですが、この「必ずやること」を自分の学習に繋げていけば、「飽きずに続けて」いくことができるのでは、と思います。

皆さんも是非、この「飽きずに続けて」いける方法を見つけてみてください!

鼠年快乐!

大家,新年快乐!

愿大家这一年学习愉快,称心如意!

下面,我送给大家新年祝词!

“鼠”不尽的快乐!”鼠”不尽的收获!”鼠”不尽的钞票!”鼠”不尽的笑容!”鼠”不尽的幸福!”鼠”不尽的喜气!”鼠”不尽的财富!”鼠”不尽的甜蜜!”鼠”不尽的激情!”鼠”不尽的活力!”鼠”不尽的健康!

“鼠”不尽的荣誉!

皆さん、明けましておめでとうございます。

2020年も皆さんにとって、実りの多い年になりますことをお祈りいたします。

中国語超特急でお待ちしております!

今年もよろしくお願いいたします。

年末のご挨拶

皆さん、こんにちは。

今年も最後のブログとなりました。

2019年、中国語超特急は5日間コースという形で再スタートをきり、お蔭様で、この超短期間にも、

皆さまに効果を十分に感じていただける講座へと成長いたしました。

改めまして、ご利用いただいた皆さまには、期間中最大限の努力をしていただきましたことに深く感謝申し上げます。

今後も、中国語超特急は「中国語ゼロの状態から一人で中国へ行っても何とかなるレベル」へと皆さんを高めるべく、一層の努力と、熱い指導をしてまいります。

2020年も多くの中国語学習者の方にお会いできることを心待ちにしております。

どうぞ皆様、よいお年をお迎えください。

中国語超特急5日間コースについて

皆さん、こんにちは。

今回は、中国語超特急5日間コースが実際にどのように行われ、どのようにして5日間という超短期間で中国語の習得を目指すのか、実情をご説明いたします。

これにより、中国語超特急には興味があるけれど少し不安だ、という方や中国語超特急にご参加される方のためのイメージトレーニングになれば、と思います。

それでは早速見ていきましょう。

授業は1日6コマ(午前3時間、午後3時間)となります。

内容としては、発音授業(1日のコマ数:前半3、後半2)、会話授業(1日のコマ数:前半2、後半3)、確認テスト(1日のコマ数:1)の3種類となります。

では、それぞれの授業の目的や内容を見ていきます。

まず、発音授業ですが、5日間で「ピンインの正しい発音方法の習得、聞き取り」を目指します。

実際には、基本的な音節の練習の後、子音・母音・声調をそれぞれ意識したトレーニングを大量にこなしていきます。まずは基本となる音を覚え、難しい部分はコツを交えながら練習していきます。

この発音こそが、中国語の要となる部分ですので、こちらは基礎からしっかりと行っていきます。

最終的にはピンインがついていれば、単語や文が読めるレベルに完成します。

続いて、会話授業です。こちらの授業では、「日常会話に必要となる中国語単語の習得、文章作成、基礎的文法の習得」を目指します。

授業の中では、単語の意味と用法、実際の使われ方を短い文で読んでいきます。

会話の中で必要となるのが単語力です。単語は一人ひとりが頑張って記憶していくしかありませんが、漢字がわかる分、集中して覚えるべきところは音と声調です。正しい発音を身に着ければ単語習得も確実になっていくでしょう。

文法に関しては、基本の3文型+中国語特有の補語の習得を目指します。

こちらは毎回授業の中で、もしくは宿題で文章作成をしていただくことで力をつけていきます。

最後に、確認テストです。

単語の聞き取りや会話授業で習った内容の確認を、並べ替えや穴埋め、質問形式でテストします。

このテストでは、自分の苦手とするところはどこなのかを明らかにすることが目的となりますので、自習時間の復習ポイントとしてご活用いただきたいと思います。

以上が中国語超特急5日間コースの内容です。

中国語初心者の方が5日間で中国語を習得するために、必要となるものは全て取り入れ、それほど重要でないものはカットした内容となっております。

そのため、ポイントに集中して取り組めば、かなりの効果を期待することができます。

皆さんの5日間が充実したものとなりますように!!

凑合活着

皆さん、こんにちは。

今回は私が中国で生活していた頃の懐かしい中国語をご紹介したいと思います。

私は北京に留学中、ホームステイを2年ほどしたのですが、そのホームステイ先は小さな路地裏の「胡同」と呼ばれる場所でした。

長い平屋つづきのため、ご近所との距離がとても近く、頻繁に行き来があったため、その中にいた私もよくご近所の人と挨拶や簡単な会話を交わしていました。

そんな中、お隣の若奥さんとの挨拶ではいつも、

「你最近怎么样了?」(最近どう?)

「凑合儿活着吧。」(なんとか生きてるよ。)

という会話を交わしていました。

この「凑合儿活着吧。」というのも、この奥さんに教えてもらった中国語で、

「北京のことばよ」ということでしたが、

元々「凑合」というのは「なんとか間に合わせる、なんとか我慢する」といった意味があり、

「なんとか生きているに値するよ、(まぁまぁだよ)」という意味で中国人の間で使われています。

中国人はとくに、「你最近怎么样了?」(最近どう?)という問いかけに対して、

「还行。」や「还可以。」(まぁまぁだね。)という感じに答えることが多いので、

この「凑合儿活着吧。」も究極の答え方かな~と思います(笑)

平成最後の・・・!

皆さん、こんにちは。

いよいよ来月1日から新しい元号に変わりますね。

ということで、今週のブログは平成最後!ということになりそうです。

私自身は昭和生まれですので、3つの時代を生きることになります(笑)

皆さんにとって、この平成という時代はどんなものでしたか?

日本・世界の出来事をまとめて振り返ると⇒https://jp.reuters.com/news/heisei

こんなことやあんなことがありました。

どんな時代にしろ、まずは自分の幸せ、家族の幸せ、そして周りにいる皆の幸せを大切に生きたいものです。

说说〇个单词

大家好。

大家,平时是怎么学习汉语的呢?

自己看书?看电视或电影?还是・・・・

我最近发现一个又简单又有趣的学习方法。

这个方法是我和6岁的孩子一起玩儿的时候发明出来的。

那就是,说说和自己的年龄一样多的单词。

首先,孩子问我:妈妈,你几岁?

我说:我〇岁。

孩子:那,你说说〇个汉语的单词,可以吗?

我:嗯・・・猫、狗、熊猫、鸡・・・・

就这样,我随便说了〇个汉语的单词。

然后,我让孩子说了6个蔬菜的名字。(当然是日语啦!)

这个方法不是我们都可以试试吗?

不只是单词,也可以是句子,大家可以说出来和你的年龄一样多的吗?

大家也不妨试试这个方法!一定很有趣的。

223

皆さん、こんにちは。

今日が何の日か皆さんはご存知ですか?

そうです。2月23日、フジサン(富士山)の日です。

LanguageVillageは富士山の麓に位置するので、ここから眺める富士山は壮大です。

富士に来て12年・・・この壮大な富士山を見上げる度に、「頑張ろう!」という気にさせられてきました。美しい富士山を眺めていると、なんだか大きな心で温かく、包まれているような気分になるのです。

皆さんにもLVでの合宿中、もちろん大変なことは沢山あると思いますが、是非、富士山を眺め、元気を貰ってほしいと思います。